| Back to the menu |

|

98/01/01 サダナリ映画大賞 個人的ベスト・フィルム その3・1995年 |

■ 1995年のベスト・フィルム ■

| 順位 | タイトル | 製作年/国 | 監督 | 出演 | カテゴリー |

| 1 | 未来は今 | 94年/アメリカ | ジョエル・コーエン | ティム・ロビンス、ジェニファー・ジェイソン・リー ポール・ニューマン |

ドラマ |

| 2 | ショーシャンクの空に | 94年/アメリカ | フランク・ダラボン | ティム・ロビンス、モーガン・フリーマン | ドラマ |

| 3 | 恋人たちの食卓 | 94年/台湾 | アン・リー | ウー・チェンリン、ラン・シャン | ドラマ |

| 4 | エド・ウッド | 94年/アメリカ | ティム・バートン | ジョニー・ディップ、マーティン・ランドー | コメディ |

| 5 | シリアル・ママ | 94年/アメリカ | ジョン・ウォーターズ | キャサリン・ターナー、サム・ウォーターストーン | コメディ |

| スゴイ年だったのだ。大当たりだ。この5本以外にも注目作として... |

| タイトル | 製作年/国 | 監督 | 出演 | カテゴリー |

| 乙女の祈り | 94年/アメリカ ニュージランド |

ピーター・ジャクソン | ケイト・ウィンスレット、メエニー・リンスキー | ドラマ |

| ブロードウエイと銃弾 | 94年/アメリカ | ウッディ・アレン | ジョン・キューザック、チャズ・パルミンテリ | コメディ |

| 私に近い6人の他人 | 93年/アメリカ | フレッド・スケペシ | ストッカード・チャニング、ウィル・スミス | ドラマ |

| プレタポルテ | 94年/アメリカ | ロバート・アルトマン | マルチェロ・マストロヤンニ、ソフィア・ローレン、 ティム・ロビンス、ジュリア・ロバーツ |

コメディ |

| デスペラート | 95年/アメリカ | ロバート・ロドリゲス | アントニオ・バンデラス、サルマ・ハエック | アクション |

| リスボン物語 | 94年/ドイツ | ヴィム・ヴェンダース | リュディガー・フォーグラー、パトリック・ボーショー、 マドレデウス |

ドラマ |

| 恋する惑星 | 94年/香港 | ウォン・カーウァイ | ブリジット・リン、金城武、トニー・レオン、 フェイ・ウォン |

ドラマ |

| フォー・ルームス | 95年/アメリカ | クエンティン・ タランティーノ他 |

ティム・ロス、マドンナ、ジェニファー・ビールス、 アントニオ・バンデラス、ブルース・ウィリス |

コメディ |

| どれも面白かったなぁ。劇場で観たのは46本だったので、3〜4本に1本は大当たりだった計算になる。しかも46本には旧作も含まれるので、95年封切の新作でいえば、その殆どが面白かったんじゃないだろうか。 しかし13本中10本がアメリカ映画、あとは台湾、香港、ニュージランドの作品である。ヨーロッパからはかろうじてヴェンダースの一本のみ。フランス、イタリア映画は全くの不調であった。さらに低調だったのが邦画。いつもはかなりの数を観るのだが、この年は全く観なかった。どうにか観に行った数本も不発、あえてタイトルは挙げないが....。 |

第一位、第二位

『未来は今』

『ショーシャンクの空に』

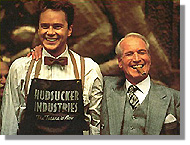

『未来は今』より (左)ティム・ロビンス (右)ポール・ニューマン |

『ショーシャンクの空に』より (左)ティム・ロビンス (右)モーガン・フリーマン |

| 96年2月のことだった。父親の誕生日を祝って、横須賀市内の天麩羅の名店に家族で出かけた。さすがに息子が30歳を越えると家族3人の共通の話題は限られる。しかし、ウチの場合とにかく映画の話さえしていれば、盛り上がってしまうのだ。美味しい天麩羅と、美味しいお酒を楽しみながら、こぢんまりしたカウンターで映画の話を続けていた。話題の中心はティム・ロビンス、「95年はとにかくアイツが良かった」と。 コースが終わり、デザートが出るころ、カウンターの向こう側で黙々を天麩羅を揚げていた料理人のS氏が話しかけてきた。「いいですねぇ、親子で映画の話なんて。一年に何百本とか観るんですか?」、S氏は雑誌のグラビアに載ったり、広告のモデルになるほどの有名な天麩羅職人である。さすがに100本以上はきついですね、と私が答えると、S氏はおもむろに一言「昔のことですが、私は最高280本観た事があります。実は私もティム・ロビンスにハマってまして(笑)」。 天麩羅料理は油の音が重要で、揚げている最中は喋れないようだった。次々挙がる映画の話題に、一秒でも早く加わりたかったんだろうなぁ(笑)。そんなS氏も、サダナリ一家も思い切りハマったティム・ロビンス作品が95年の1位と2位だ。 ロビンスといえば、『さよならゲーム』のアタマの弱い長身ピッチャー役が有名かもしれない。『未来は今』もおばかさん役。なんでこの人はこういう役が多いのだろうか?しかし当然のごとく、超が付く程のインテリである。UCLAとニューヨーク大学の双方で演劇を学び、ロバート・アルトマン監督の作品に『ザ・プレイヤー』(92年)、『ショート・カッツ』(93年)、そして95年公開の『プレタポルテ』(製作は94年)と立て続けに出演している。92年には保守派批判の問題作『ボブ・ロバーツ』を監督するも、あまりに過激な内容から製作はイギリスのインディペンデント勢力の力を借りねばならなかった。 頭のいい人間ほど、わざとバカを演じる。ロビンスはその典型であろう。その逆が、片岡鶴太郎。彼がいくらインテリぶっても、その芝居は上滑りするだけだ。「あの鶴太郎が」と持ち上げるマスコミにも問題がある。ここがたけしとの大きな違いであろう。たけしはもちろんティム・ロビンス型である。 ちょっと話がそれたが、この『未来は今』、たまらなく勇気づけられる作品だ。アメリカのド田舎にある「マンシー大学経営学部」を卒業したちょっと(かなり?)オツムの弱いノーヴィル・バーンズ(ロビンス)がグレイ・ハウンド(長距離バス)に乗って大都会ニューヨークにやってくる。直ちに職探しを始めるバーンズだが、1958年の米国は折からの不況で、なかなか簡単には見つからない。やっともぐり込んだのは一大企業ハッドサッカー産業のメール・ルームだった。ところがここで事態は急変、急死した創業社長の後釜に据えられてしまうのだ。もちろん裏のある話で、ちょっとした策略のための操り人形にすぎない。しかし...。 またちょっとだけタネあかしを。彼はとんでもない発明を抱えている。紙に書いた一つのマル、なんとしても「コレ」を商品化したい。ある日それは実現する。一世を風靡した「フラフープ」の誕生だ。 本当に気に入ってヴィデオを買ってしまった。そして友人に貸しまくっているのだが、みんな口を揃えて「これ実話なの?」と尋ねてくる。それほどまでに良く出来ているが、全くの作り話だそうだ。監督はジョエル・コーエン、脚本はジョエルと、弟のイーサン・コーエン、そして『死霊のはらわた』シリーズで有名なサム・ライミである。コーエン兄弟といえば91年のカンヌ映画祭フランプリ作品『バートン・フィンク』を思い浮かべる人もいるだろう。アレは、実にヘンな映画であった。あちらはおよそ万人向けとは思えない奇妙な作品だったが、この『未来は今』は誰が観ても楽しめる、コーエン兄弟会心のヒット作といえる。 しかし相変わらず、奇妙な趣味は残っているんだな。重要な意味のある、フラフープをやるラテン系の少年が出てくるのだが、このシーンが妙に神々しい。僅か数分のことだが、ちょっとタッチが違うなと思ったら、ここだけ脚本のサム・ライミがディレクションしているそうだ。凝ったことやるなぁ。 感動的なのはラスト・シーンだ。時代は50年代から60年代へ。新しい「マル」で再び勝負をかけるバーンズ。このタネは絶対に明かせない! ワキ役も良かった。完全に「アメリカの丹波哲郎」と化している大ボケ・ポール・ニューマン、強烈な存在感のジェニファー・ジェイソン・リー、そして「何者だコイツは」と思ったのがビートニク酒場のバーテン役をつとめるスティーヴ・ブシェーミであった。『レザボア・ドックス』、『デスペラート』、『ファーゴ』、『トゥリーズ・ラウンジ』と続くその後の快進撃は目を見張るばかりである。 ちょっと1位が長くなってしまった。2位『ショーシャンクの空に』も本当に良かった。私はこの作品での役柄と、『ザ・プレイヤー』でのナーヴァスなプロデューサー役が、ロビンスのキャラクターに最も近いのではないかと考えている。モーガン・フリーマンも好演。天麩羅屋さんのSさんも「『セブン』のフリーマンがイイって言われてるけど、なんかいかにもって感じで面白みに欠けるんですよね。『ショシャーンク』の彼こそ名演ですよ」と言っていた。 しかし驚くべきストーリーである。殺人罪を被せられて、服役させられてしまう若き銀行家アンディー(ロビンス)、無実の筈なのだが20年に及ぶ刑期の長さに精神のバランスを崩してしまう。独房の中のピンアップが40年代のお色気女優リタ・ヘイワースから、60年代のスーパー・スターであるマリリン・モンローに変わって行くのが面白い。そして、最後の最後に、アンディーはとんでもない大バクチを打つ。しかも、完璧な形で...。 このラストも絶対に話せない。是非ともその目で観て、腰を抜かして驚いて欲しいと思う。「私にも映画の一本くらい作れるんじゃないか」とかねがね考えていたのだが、このラストを観た瞬間に全て諦めた。こんなストーリー絶対に描けない! 原作となったのはスティーヴン・キングの小説『刑務所のリタ・ヘイワース』。名作『スタンド・バイ・ミー』同様、キングの非ホラー小説の映画化である。キングって「ホラーよりもこういう作品の方がイイんじゃないのかな?」とも思うのだが....。 もちろん単純な刑務所モノなどではない。数々の「改革」を進めるアンディーの姿は本当に逞しいし、放送室を占拠して「フィガロの結婚」を流すシーンは映画史に残る名場面だろう。作業の手を止め、思わず聴き入る受刑者たち...。必見である。 |

第三位

『恋人たちの食卓』

朱(チュ)家の三姉妹 |

となりの未亡人と ヤモメのチュ氏 仲むつまじく見えるが... |

| 両親に薦めてしまった。久々に夫婦で観に行った二人に「小津だったでしょう?」と私、「もうどうしようもなく、小津だったよ」と父親。 台北の街で、三人の娘と暮らす父親(ラン・シャン)。彼は台北でも一流の料理人だった。しかし今は味覚を失ってリタイアし、娘たちや、隣人の息子のお弁当に超豪華料理を振る舞っている。そんな朱(チュ)家に事件が起こる。まずは三女の爆弾発言「子供が出来たの」。あっと言う間に三女は家を出てボーイ・フレンドの元で暮らし始める。次はカタブツな化学教師の長女が家を出た。突然「今朝同僚と結婚した」と言うのだ。 そんなところに隣家に未亡人のリャンおばさんが現れる。チュ氏とリャンさんはちょっとイイムード。「これは父親にも恋が芽生えたか」と思ったら...(この顛末は凄過ぎて書けない)。 結局、父親の元には次女のチアチエン(ウー・チェンリン)が残る。この二人の関係が完璧なまでに「笠智衆と原節子」だった。一流大学を出て、航空会社に勤めるチアチエンだが、実は父親の料理の才能を受け継いでいるのは彼女だった、という設定も面白かった。 この作品、アン・リー監督の「父親三部作」の完結編であった。第1作、『推手』(90年)は北京からニューヨークに渡った老武道家の物語。息子はアメリカで成功、妻はアメリカ人である。英語もわからず、米国に馴染めない父は結局息子夫婦の元を出てしまう。そして....。96年1月に東京で1週間だけ公開されて、私は必死に観に行った。強烈な作品ではないが、すでにアン・リー風味の下味は出来ていたように思う。 話題になったのは第2作、『ウエディング・バンケット』(93年)からだろう。台湾国軍を退役した父親がニューヨークにいる息子を訪ねる。不動産業を営む息子は一見すると何不自由ないヤッピーの様だが、彼には大きな悩みがあった。ルーム・メイトの白人青年サイモンと彼とは、実はゲイ・カップルなのだ。父親には絶対に打ち明けられないこの秘密をめぐって、二人の間で(父親に判らぬ様に)英語で赤裸々な会話が交わされる。そして最後に、父親が訥々と語り始める。なんと判らないはずの英語で....。 この作品中であっと驚くシーンがあった。父親とサイモンが河岸に佇むシーン、これが小津安二郎の『東京物語』にそっくりだったのだ。東山千恵子の具合が悪くなるあのシーンだ。私は思わず声を上げそうになってしまった。まさかこんなところであのトーンを味わうとは。 しかしちょっと待ってくれ。模倣ではない、小津作品の正統な継承者が台湾に現れたというのに、当の日本はどうなっているんだ?97年の『浮雲』でも、後述する『リスボン物語』でも監督の口から「小津」の名前が挙がっているのだ(唯一市川準にその雰囲気を感じることが出来るが)。 なお三部作を通じて、父親役はラン・シャンがつとめている。彼の無骨な存在感なしにはこのシリーズは成り立たなかったろう。 つい先日、東京で働く北京出身のエンジニアと映画の話になった。「香港の映画は広東語だからよく判らないよ、台湾の映画は観るね」と言う彼に、原題を覚えていた『恋人たちの食卓』のことを話そうとした。「私のお気に入りの作品があります」と、メモを取って漢字でタイトルを書く私。メモには原題の『飲食男女』。「この作品を知っていますか?」、メモを観るなり彼は爆笑した。世界中の人々を幸せにする名画である。 |

四位 『エド・ウッド』

五位 『シルアル・ママ』

| 『エド・ウッド』は本当にマニアックな、ヘンテコな話であった、が、何故か感動してしまうのだ。主人公、エドワード・D・ウッド・Jrは「史上最低の映画監督」と言われている実在の怪人物。実は私も『プラン9・フロム・アウタースペース』という彼の代表作を観ているのだが、いや〜ヒデェ、ヒデェ。中学生だってもっとマトモなものを作るよ!ストーリーは幼稚だし、演出は学芸会以下、特殊撮影に至っては糸見えまくり、タネばれまくりの噴飯ムヴィーであった。 しかし鬼才ティム・バートンはそんな彼の映画に懸ける情熱を見事に描き出す。知能はほとんどないエドだが、映画に懸ける情熱はイヤってくらいにありあまっているのだ。 全編白黒、ハワード・ショアが担当した音楽では往年の珍楽器「テルミン」が大フィーチャーされ、単なるコメディーにとどまらない、映画と映画人への一大オマージュとなっていた。エドの役は実力派の若手、ジョニー・ディップが熱演。私はこの作品でディップに目覚めた。巧いんだ!ともかく! 更にエドが惚れ込んでいる忘れられたドラキュラ俳優、ベラ・ルゴシ役に往年のSFドラマ『スペース1999』(ホラ月が地球から離れて行っちゃうTBSでやってたアレ)に出演していたマーティン・ランドーを起用したバートンのセンスにもニヤリとさせられる。 なんか異常にチカラを入れて、初日に立ち見などしてしまった。とにかく観たかったのだ。私にもエドの情熱が乗り移っていたのだろうか? ヘンテコと言えば『シルアル・ママ』はさらにミョーちきりんな映画である。主人公は閑静な住宅地に住むビバリー・サトフィン(キャサリン・ターナー)、歯科医の夫と二人の子供に囲まれて幸せそうな生活をしている。しかし彼女の周りには許せない人種ばかりいる。バード・ウォッチングを邪魔した上に、かわいい鳥達をむさぼり喰っている一家、シートベルトを締めない若者、レンタル・ヴィデオを巻き戻さない老婆等々、彼らに対するママの制裁はただひとつ、惨殺である。 あまりにも、ずさんな犯行からママが殺ったことはあっと言う間にバレてしまう。敬虔なクリスチャンでもある一家が、日曜日のお祈りに教会へ出かける。家族4人が車で出発したとたん、家の前で待機していた数十台のパトカーが一斉に尾行を開始するシーンは圧巻であった。車の中でラジオ・ニュースが「連続殺人鬼(シリアル)はサトフィン家のママである」と告げる。驚く家族ににっこり微笑んで一言「あーら、私が知っているシリアルはコーン・フレイクだけよ」。 なんというカテゴリーなのだろうか?コメディー・ホラー?罪の無い(まぁママはそうは思っていないが)人々が次々に惨殺されて行くというのに、不謹慎にも可笑しくて仕方がない。拍手をしながら笑っている人がいたくらいだ。正義感と狂気は紙一重、なんて書くとヒンシュクだろうか。でもそういう映画なのだ。 ともあれ『男と女の名誉』(85年)でゴールデン・グローブまで獲得した大女優と、『ピンク・フラミンゴ』(72年)、『ポリエステル』(81年)などでその名を轟かせたお下劣系カルト・ムーヴィーの巨匠、ジョン・ウォーターズの顔合わせは大成功であった。 しかしウォーターズもバートンにはかなわないんだな。エド・ウッドの映画化に際して、最初に監督を打診されたのは実はウォーターズだったそうだ。『ヘアスプレイ』(87年)、『クライ・ベイビー』(90年、ちなみにどちらもシリアスな傑作)でメジャー進出を果たした彼は「エド・ウッドだと?私をまたアンダーグラウンドに戻らせる気か」と怒り、その話を断ってしまう。そして第二候補だったバートンは、素晴らしい作品を残した。最低の題材を使って、最高の映画を撮ったのだ。 |

|

■ 部門賞と雑感 ■ | |||||||

| ティム・ロビンスについては前述の通り。94年に俳優として大活躍を果たした彼は、翌95年に超話題作『デッドマン・ウォーキング』を監督(脚本も)。主演したスーサン・サランドン(彼の夫人でもある)はアカデミー賞の主演女優賞に、相手役のショーン・ペンもベルリン国際映画祭主演男優賞に輝く。ロビンスの才能はとどまるところを知らない。 ジョニー・ディップにはアセった。ウィノナ・ライダーとのゴシップのイメージが強く、××や○○のような(さて誰でしょう?)チンケなアイドル俳優だと思っていたのだ。とんでもない誤解である。彼は本格派だ! 慌てて旧作をヴィデオで観まくった。そして予想通り、このあとに彼は渋い演技を数々魅せてくれた。ジム・ジャームッシュ監督の『デッドマン』や、『ニック・オヴ・タイム』など、いずれも素晴らしかった。遂に初の監督作品も撮ったと思うが残念ながらそれは未見である。 キャサリン・ターナーは「あんな大女優がようやるわ」ということで(笑)。 |

♪

|

| 1、2は「あの音楽なしにはあの映画は成り立たなかった」という意味で。『乙女の祈り』は思春期の少女の不安定な精神が、片方の母親を惨殺してしまったというニュージーランドの実話の映画化。その二人のアイドルが美声のテノール歌手、マリオ・ランザだったという設定だ。時は1954年、プレスリーのファースト・シングル「ザッツ・オールライト」が発売されたのがこの年の7月だから、まさに「ロックン・ロール前夜」であった。「ロックでも、ジャズでもないポピュラー音楽」が気になっていた私は、夭逝のテノール歌手マリオ・ランザの存在とその人気を知り本当に驚いた。 コンピューター・グラフィックを駆使して作られたランザの歌唱シーンは、監督のピーター・ジャクソンが「1954年のMTVというつもりで撮った」という入魂の出来である。ちなみに少女のひとりとして出演したケイト・ウィンスレットはその後にハリウッドに進出、97年公開の話題作『タイタニック』で、レオナルド・ディカプリオの相手役を射止めた。 マドレデウスを初めて聴いた時のことは良く覚えている。GWの夜遅く、実家そばのハイウェイの上だった。FMから流れて来たアコースティック・サウンドを聴いて、私はすっかり「ペンギン・カフェ・オーケストラの新譜」だと思った。しかしイントロが終わると、澄み切った女声ヴォーカルが登場した。「マドレデウス」というバンド、しかもポルトガルのグループだと聞いて私は愕然とした。「世の中には聴くべき音楽がまだまだある!」と。 映画人をめぐる映画である。精神のバランスを崩しかけた監督を追って、音響マンがポルトガルのリスボンに渡る。そこで知り合ったマドレデウスのメンバーや、美しいヴォーカルとの物語も絡む。やがて彼は監督を見つけ出す、監督の精神は元通りになるのだろうか? オープニングは溜まった郵便物を床に投げるシーンだった。画面に大写しになる雑誌の表紙には、この年に亡くなったイタリアの巨匠フェデリコ・フェリーニの写真と「チャオ!フェデリコ」の言葉。フェリーニ・ファンでもある私は、ここで息が詰まった。 「『Lisbon Story』の原題は、日本語で『Lisbon Monogatari』なんです。だから世界中で日本だけ、正確な原題で公開される訳です。もちろんこのタイトルは偉大な小津に捧げられています」ヴェンダースの言葉である。やれやれ、ここにも継承者がひとり。 『フォー・ルームス』も、『エド・ウッド』も、当時話題になりはじめていた「モンド・ミュージック」「ラウンジ・ミュージック」の流れをいち早く取り入れたものであった。トーキョーの物好きな音楽マニアに限ったムーヴメントだと思っていたのに、世界的に同時多発しているとは!ちなみにこのテのサウンドは、アメリカでは「バチェラー・パッド・スペースエイジ・ミュージック」なんて長い名前でも呼ばれていて、その中心は当『サダ・デラ』のような趣味趣味系コダワリ雑誌『RE/SEARCH』である。アーティストとしては『フォー・ルームス』でブレイクした若手バンド、コンバスティブル・エディソンが注目株だったが...。 あとはシリアル・ママのお気に入り、バリー・マニロウも強烈でした。内蔵飛び出す惨殺の後は陽気なバリーの歌声で、気分スッキリ! |

♪

| とりあえず、ここまでにしましょう。95年は大変な豊作で、ベスト15くらいまで解説したいのですが、キリがないや。中でもウッディ・アレンが復活を遂げた名作『ブロードウェイと銃弾』と、今をときめく『M.I.B』のウィル・スミスが名演した『私に近い6人の他人』は必見でしょう。 しかしこうやって、ここ3年くらいの世界の映画シーンを振り返ってみると、実に面白い発見がありますね。最大の注目は96年から97年にかけてのイギリス映画の隆盛でしょう。 他にも95年の注目株、ティム・ロビンスが監督として大成したり、ジョニー・ディップが一層の実力派になって行ったり。ニュージーランド映画でデビューしたケイト・ウィンスレットはその後、台湾人監督アン・リーのハリウッド進出第一作である『いつか晴れた日に』(96年公開。イギリス製作か?)に出演、このへんもなんか不思議ですね。ちなみにこの『いつか...』と97年の『フル・モンティ』、96年のベスト1『ユージュアル・サスペクツ』と97年の『ブラス !』にも共通点があるのですが、それは観てのお楽しみ。 そして、邦画、どうしたんだ!濱マイク以外でここ3年で面白かったのは96年の『Focus』(浅野忠信好演)くらいなもんだ。観る気すら失せてしまっているので、邦画ファンの方メールにて情報をクダサイ。インディーズ系で気になる作品もあることはあるのですが...。 さてさて、ベスト5×3年分=15本とプラス・アルファ、観てみたい作品はありましたか?そんなにマニアックな作品は入っていないので、お近くのレンタル・ヴィデオ店で見つけられると思いますヨ。映画三昧のお正月のお手伝いを出来れば幸いです。新春スペシャルがジャズじゃなくてドーモスイマセン。最近ちょっとずつ表明しておりますが、不肖サダナリ、以上の如く本当は映画の人間なのです。 感想など、お寄せ頂けると嬉しいです。みなさんのお薦め作品もお教え下さいね。なに?「こんなに書いてもうネタがないんじゃないか」だって?いやいや、軽く1000本は観てますから、まだまだ全然書き足りまへん。 |

| mail to | hiroshi@sadanari.com |